2010年10月25日

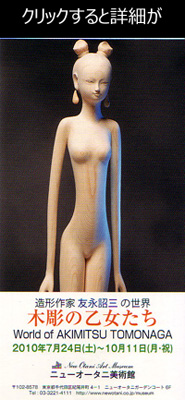

ニューオータニ美術館 『木彫の乙女たち』 へ行ってきました!

展示の様子を画像でご紹介できないのが残念ですが、展示会場は先生ご本人がレイアウトなさいまして、竹が多用された深みのある世界でした。この空間そのものも一つの作品として楽しむ事が出来ます。

14時からガムラン演奏家の方の「グンデル・ワヤン」の生演奏があり、その際友永先生がガランカーダの踊り子人形を手に解説をされました。

演奏は二回ありまして、僕も最初は演奏家の方の前で、二度目は先生の展示を見ながら楽しみました。ガムランは初めて聞きましたが、

友永ワールドにベストマッチ ですね。ガムランの音色には何と言いますか、先生の作品のモチーフに良く出てくる神秘の森な雰囲気を連想させます。

(バリ島に森とかは無いのかもしれませんが)

その後、学芸員さんが大勢の見学者に解説して回ってくださったのですが、周辺の作品にはケースとかが無いので当たったりしないように少し冷や冷やものでした。

プリンプリン物語人形もずらっと展示されておりました。その解説で語られたプリンプリン情報を以下に掲載します。(当サイト内にも各所に転載します)

<解説情報--プリンプリン物語>---------------------------------

・プリンプリン物語の人形製作は34歳からの3年間で、小動物なども含めて500体余の人形を創った。若かったので不眠で取り組むことが出来た。

・素材はインドに行って仕入れたのだが、先生は子供の頃、高知の田舎で育ったので、村芝居など娯楽演芸に選択の余地が無かった。なのでプリンプリン人形劇製作では「とにかく良い物を使おう」と考えてインドシルク等等「本物素材」にこだわった。

・少女が単体で主人公と言うのは初めて。肌が彩色されず木目が出たままというのも初めてだった。色彩も従来の人形劇は原色の人形が多かったのでパステルカラーにした。

・プリンプリンはサイプラス・アメリカヒバ<※サイプラ(レ)ス=ヒノキの事。アメリカ桧か>で出来ており、装身具は本物のシルバーである。

・カセイジンの頭髪は、高知生まれの先生が記憶に残っていたニワトリの羽毛を使用した。高知の知人から送ってもらったもの。(但し最近新しく交換した)

・ランカーは桐の木を使用した。当初は鼻など各所が角ばっていたが、軟らかいので3年間使用している内に丸みを帯びた。その事は、ほとんど使用していない結婚衣装版ランカー人形と比較するとよく判る。

・ランカーは友永先生自身に例えられた。顔も似ているが、真理ヨシコさんによると「いつも若い女性を追いかけているところも似ている」のだとか。

・ランカーには当初腕が8本あったが、操演不可能なので現在の通り二本になった。

・ハナノアナウンサーはホオの木を使用している。ホオの木は青白く「アル中」にぴったりだったから。

・ルチ将軍は服装に本物のニシキヘビを使用している。頭は重いので紙でできている。(ちなみに学芸員さんいわく「知能指数1300なので受験生にご利益あるかも」との事)

<解説情報--その他の友永詔三先生の情報や作品>-----------------------

・舞踏劇「卑弥呼幻想」

プリンプリン物語を終えられた先生はニューヨークへ行き、ヒミコを題材とした舞踏劇を公演。作と演出は友永先生で、曲は小六禮次郎先生。現世と霊界の二パ

ターンの皮膚呼吸しない人形の卑弥呼と、皮膚呼吸する生身の人間とが交じり合って演じる。人形は文楽と同じく三人遣い。照明は裸電球だけを使用するという

画期的なものだった。先生が幼い頃育った高知ではまだ近所に卑弥呼のようなシャーマンが存在し、その記憶による所も大きい。

・木彫の年輪---良い木なら眉間に出ると乳房の先にも上手く出る。

・魚のモチーフ---高知の四万十川の印象によるところが大きい。

・下駄の多様---子供の頃の思い入れが影響。

・作品 『森のファミリー』 ---温暖化後の地球を想定したもの。人間に魚の胴体、フラミンゴの脚が備わった未来人

・作品 『デュエット』 ---頭髪が二羽の鳥の木彫像 (←プリンプリンの原画にある手乗りのつがい小鳥を思い起こさせる)

・作品 『コノハナサクヤヒメ』 ---桜の大木を芯を避けるために半裁して彫刻。

------------------------------------

このように、先生の作品は少年時代を過ごした高知の豊かな自然や風土を色濃く反映し、使用される素材も自然に還る物が多い。先生の作品の特徴である「シンプルで装飾性が無い」という点もこのような自然体験をバックボーンにしている。

まさに友永先生の魂を介して高知の大自然の精霊が作品の中に宿っているのである。(管理人)